吸音材の素材選びで騒音問題を解決! 防音性能と環境への配慮を両立するには

Date 2025.08.05

私たちは、パルプを使用した多孔質吸音材の開発チームです。

製品設計や建築用途において、音環境の快適性を左右する要素として、吸音材の素材が非常に重要であると考えています。

音の反響や伝播を抑えるだけでなく、施工性や安全性、環境負荷など、素材の特性が製品の価値に直結します。

「反響が大きい」「施工時に粉塵が出る」「耐久性に不安がある」といった課題も、素材の選定によって改善できる可能性があります。

吸音材は単なる防音部材ではなく、空間の質を高めるための設計要素です。

工場や建設現場、製品開発の現場では、騒音が作業環境や周辺住民に与える影響について問題視されています。

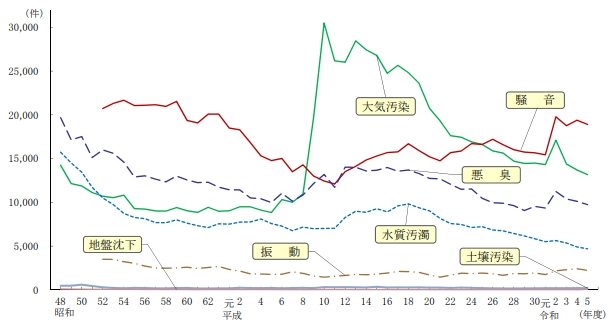

2023年度の公害苦情件数では、騒音に対して18,908件もの苦情が報告されており、企業にとっても無視できない課題です。

▼公害苦情件数の推移

騒音対策の一環として導入される吸音材は、音のエネルギーを吸収し、反響や伝播を抑えることで防音効果を発揮します。

しかし、吸音材の性能は、単に素材の違いだけでなく、製法や構造によっても大きく変わることをご存じでしょうか。

この記事では、吸音材の性能に影響を与える素材と製法の関係性を中心に、騒音問題の解決に役立つ吸音材の概要、種類、及び素材ごとの特徴を解説します。

最後に、当社が開発したパルプ系吸音材「Otocell」についても簡単に紹介します。

出典:総務省『令和5年度公害苦情調査結果報告書』

▼この記事の構成

1.騒音対策に用いる吸音材とは

2.吸音材の種類

3.【素材別】多孔質型吸音材の特徴

- グラスウール

- ロックウール

- ウレタン

- ポリエステル

- メラミン

- 木材パルプ

4.吸収性能に影響をする製法と構造

- ニードルパンチ

- エアレイド

- 発泡成形

- フェルト化・ボード成形

5.まとめ

騒音対策に用いる吸音材とは

吸音材とは、音を防ぐために使用する防音材の一種です。

空気中を伝わる音の振動エネルギーを反射せずに吸収し、熱エネルギーに変換することで、音の振動を弱めて防音効果を発揮します。

防音材には、吸音材のほかに『遮音材』と呼ばれる種類もあります。

遮音材は音を跳ね返すことで、壁の向こうへの通過を防ぐ役割を果たします。

しかし、遮音材だけでは空間内で音が反響してしまうため、快適な音環境を実現するには、吸音材と遮音材を組み合わせて使用することが重要です。

吸音材の種類

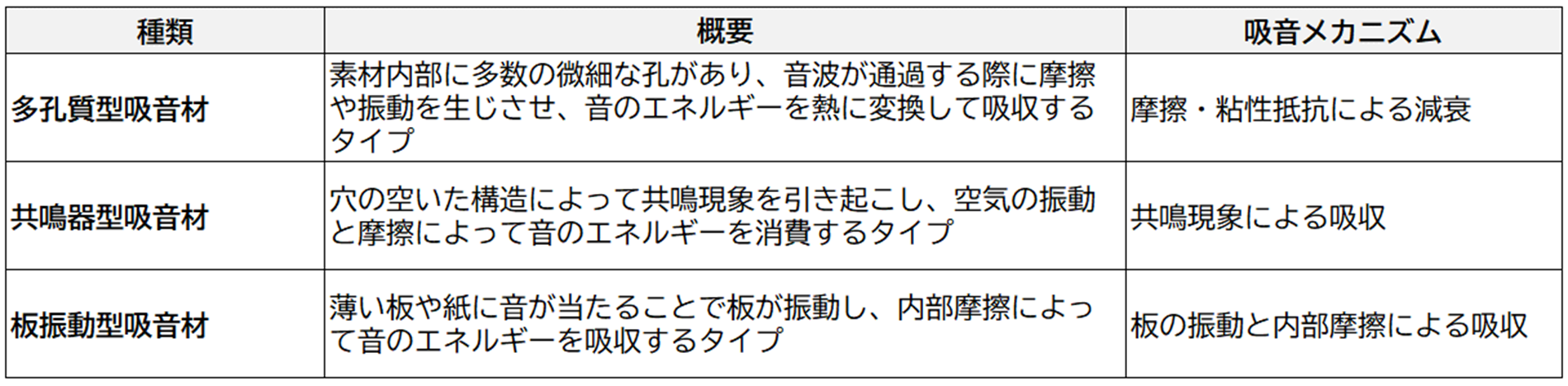

吸音材には、構造や音の吸収メカニズムの違いによって、多孔質型吸音材と共鳴器型吸音材、板振動型吸音材の3種類のタイプがあります。

多孔質型吸音材

素材内部に微細な孔が多数あり、音波が通過する際に摩擦や粘性抵抗によって音のエネルギーを熱に変換して吸収します。

中〜高周波数帯域の騒音対策に適しています。

共鳴器型吸音材

内部に空洞や穴を持つ構造で、音波を共鳴させて吸収します。

板の厚みや穴のサイズ、穴のピッチを調整することで、特定の周波数帯に合わせた吸音が可能です。

板振動型吸音材

薄い板や膜に音波が当たることで振動を起こし、その内部摩擦によって音を吸収します。

低周波数帯域の制御に効果的です。

それぞれのタイプは、対応できる周波数帯や構造が異なるため、使用環境や目的に応じて適切な吸音材を選定することが重要です。

以下の表に、各吸音材の種類と概要をまとめました。

▼吸音材の種類

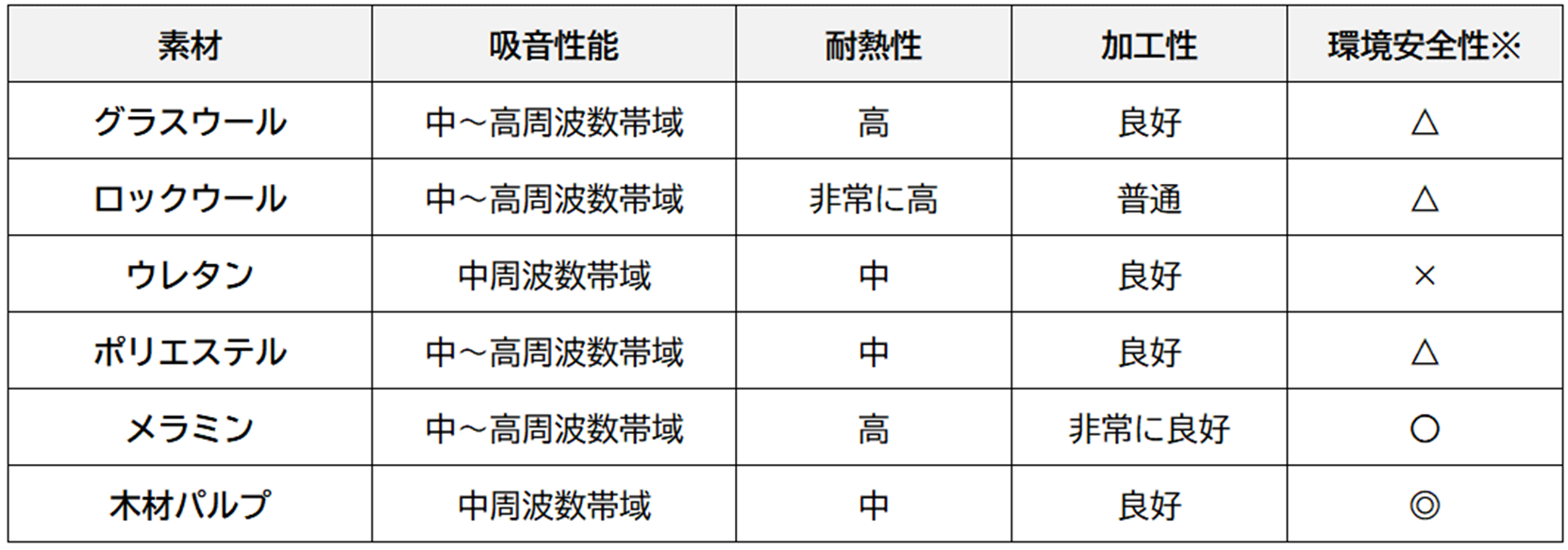

【素材別】多孔質型吸音材の特徴

吸音材の性能は、素材の物性だけでなく、製法や構造によっても大きく変わります。

ここでは、代表的な素材ごとの特徴を、製法との関係性も含めて解説します。

グラスウール(ガラス繊維系)

繊維状のガラスを原料とした、建築や設備分野で広く使われる吸音材です。

軽量で高い吸音性能を持ちますが、施工時に繊維の飛散や肌への刺激が懸念されます。

▼グラスウール(ガラス繊維系)の特徴

原料:ガラス繊維

吸音性能:中〜高周波帯域に優れる

耐熱性:非常に高い(約200〜300℃)

加工性:柔軟で成形しやすい

環境安全性:リサイクル可能だが、施工時の飛散対策が必要

ロックウール(鉱物繊維系)

天然鉱石を高温で溶融して繊維化した吸音材で、耐火性に優れます。

重量があり、施工性や取り扱いに注意が必要です。

▼ロックウール(鉱物繊維系)の特徴

原料:玄武岩などの天然鉱石

吸音性能:中〜高域周波帯域に強い

耐熱性:非常に高い(約600℃)

加工性:やや硬めで取り扱いに注意

環境安全性:不燃性だが廃棄処理に課題あり

ウレタン(連続気泡構造)

柔軟性と軽量性に優れた合成樹脂系吸音材で、製品内部に多く使われます。

ただし、可燃性が高く、長期使用により加水分解を起こしてボロボロと崩れることがあるため、耐久性には注意が必要です。

▼ウレタン(連続気泡構造)の特徴

原料:ポリウレタン樹脂

吸音性能:中周周波数帯域に適している

耐熱性:中程度(約80〜100℃)

加工性:軽量で柔軟、加工しやすい

環境安全性:可燃性あり、加水分解による劣化が懸念

ポリエステル(PET)

合成樹脂素材として広く利用されるポリエステルは、吸音材としては主にニードルパンチ製法で不織布化され、

中〜高周波数帯域に対応します。再生利用も可能です。

▼ポリエステル(PET)の特徴

原料:ポリエチレンテレフタレート(PET)

吸音性能:中〜高周波数帯域

耐熱性:中程度(約100〜150℃)

加工性:ニードルパンチ製法で不織布化されることが多く、柔軟性・成形性に優れる

環境安全性:再生PETの利用が可能

メラミン(高機能樹脂系)

高い吸音性能と難燃性を兼ね備えた高機能素材で、音響空間に適しています。

価格が高めで、コスト重視の現場では導入が難しい場合があります。

▼メラミン(高機能樹脂系)の特徴

原料:メラミン樹脂

吸音性能:中〜高周波数帯域に対応

耐熱性:高い(約150℃)

加工性:非常に軽量で柔軟

環境安全性:難燃性で安全性は高いが、価格が高め

木材パルプ(天然繊維系)

天然素材を活用した環境配慮型の吸音材で、持続可能性と高い吸音性能を両立しています。

ただし、湿気やカビへの耐性が低いため、屋外や高湿環境での使用には工夫が必要です。

▼木材パルプ(天然繊維系)の特徴

原料:天然木材繊維

吸音性能:中周波数帯域に対応(製法により高周波数帯域にも対応可能)

耐熱性:中程度(約100℃)

加工性:成形性が高く、軽量

環境安全性:天然素材で廃棄性・再生性に優れる

※評価記号の凡例(環境安全性)

◎:天然素材で構成され、廃棄性・再生性・人体への安全性に優れる。環境負荷が極めて低い。

〇:難燃性や安全性に配慮されており、施工時のリスクが少ない。再生可能な素材を一部使用。

△:一部に環境配慮があるが、施工時の飛散や廃棄処理に注意が必要。環境負荷が中程度。

×:可燃性や加水分解などの劣化リスクがあり、廃棄や長期使用に課題がある。環境負荷が高い。

吸音性能に影響する製法と構造

吸音材の性能は、素材の物性だけでなく、製法や構造の違いによって大きく左右されます。

同じ素材でも、繊維の配向や空隙率、成形方法によって吸音率や対応できる周波数帯が変化するため、

製品開発においては製法の選定が重要なポイントとなります。

以下に、代表的な製法と、その吸音性能への影響を紹介します。

ニードルパンチ

繊維を機械的に絡ませてフェルト状に成形する方法です。

グラスウールやロックウールなどの繊維系素材に用いられ、繊維間の空気抵抗が増すことで中〜高周波数帯域の吸音性能が向上します。

特徴:柔軟性があり、加工しやすい

適用素材:グラスウール、ロックウール、ポリエステル

吸音傾向:中〜高周波数帯域に向いている

エアレイド

繊維を空気の流れで分散・堆積させて成形する方法で、木材パルプなどの天然繊維に用いられます。

空隙率が高く、音波の拡散・減衰に効果的で、中~高周波数帯域で安定した吸音性能を発揮します。

特徴:軽量で環境性に優れる

適用素材:木材パルプ(一部合成繊維)

吸音傾向:中~高周波数帯域に向いている

発泡成形

樹脂を発泡させてセル構造を形成する方法です。

ウレタンやメラミンなどに用いられ、オープンセル構造によって音波が内部で拡散・吸収されるため、広い範囲の帯域での吸音が可能です。

特徴:軽量・柔軟・難燃性(素材による)

適用素材:ウレタン、メラミン、ポリエチレン

吸音傾向:中~高周波数帯域に対応(構造による)

フェルト化・ボード成形

繊維を圧縮・加熱して板状に成形する方法です。密度が高くなることで、低周波数帯域の吸音性能が向上します。

ロックウールや木質繊維系に用いられ、遮音材との併用にも適しています。

特徴:高密度・耐久性あり

適用素材:ロックウール、木質繊維

吸音傾向:低周波数帯域に強みがある

このように、製法によって素材の構造が変化し、吸音性能・加工性・環境性にまで影響を及ぼします。

製品開発においては、素材選定と同時に製法の選定も行うことで、目的に合った吸音材を設計することが可能です。

Otocell:木材パルプ×エアレイド製法による環境配慮型吸音材

吸音材の選定においては、素材と製法の組み合わせが性能に直結します。

当社が開発・提供する吸音材『Otocell(オトセル)』は、木材パルプを原料とし、エアレイド不織布製法によって成形された多孔質型吸音材です。

複合エアレイド法により、繊維間に適度な空隙が生まれ、中周波数帯域を中心に広範囲の騒音に対応できる吸音性能を実現しています。

一般タイプ品をはじめとして、難燃タイプ(UL94HBF相当)もラインナップ。

屋外や湿度の高い環境でも安定した性能を維持できる撥水タイプもあります。

また、遮音ゴムの付与で遮音性をさらにアップ!

環境配慮型素材として、工場・設備分野などで導入が進んでいます。

Otocell特設サイトはこちらからご確認ください。

パルプから生まれた、やさしい吸音材。Otocell。

まとめ

この記事では、騒音対策に使用できる吸音材について以下の内容を解説しました。

- 吸音材の概要

- 吸音材の種類

- 素材による多孔質型吸音材の特徴

- 吸音性能に影響する製法と構造

吸音材は、音の振動エネルギーを熱エネルギーに変換することで、反響を抑える防音材です。

遮音材のように音を跳ね返すのではなく、音を吸収するため、遮音材だけでは対策が難しいケースにも効果を発揮します。

『Otocell(オトセル)』は、木材パルプを主原料とし、エアレイド不織布製法によって成形された吸音材です。

独自の繊維構造により、広範な周波数帯域で高い吸音性能を実現し、難燃タイプや撥水タイプもラインナップ。

天然素材を活用していることから廃棄性にも優れ、防音効果と環境への配慮を両立できます。

『Otocell(オトセル)』の詳細資料やサンプルをご希望の方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

製品カタログダウンロードのお申し込み